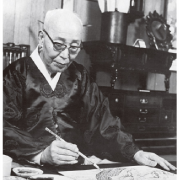

이당 김은호 (1892-1979)

以堂 金殷鎬

- 작가 소개

-

1892년 인천시 향교리에서 태어난 김은호는 한국 미술사상 큰 역사적 전환기인 19세기에서 20세기에 걸친 시기를(진준현, 2007:113) 살아온 화가이다. 그는 전통을 계승하는 가운데 새로운 시대적 미의식을 가미하여 동양화의 근대적 성장에 커다란 영향을 미쳤고, 현실에서 ‘모티브’를 선택하여 기존 회화가 지녀오던 관념적인 화재의 범위를 극복하였으며, 인물, 화조, 산수, 영모 등 폭넓은 장르에서 자신의 풍부한 감수성과 예리한 기법을 적용하면서 그러한 소재들을 새로운 각도로 해석해 나갔다(오광수, 1976:281). 김은호는 1912년 나이 20세에 일종의 미술학교인 경성의 ‘서화미술회’에 들어가 당대 최고의 화가였던 심전 안중식과 소림 조석진의 문하에서 수묵화와 채색화 등 전통서화기법을 배웠다. 그는 첫날부터 인물화 모사에 뛰어난 기량을 보이면서 들어간 지 21일 만에 어진화사로 등극하고 순종과 고종의 어진을 제작하기 시작하면서 세상에 이름이 널리 알려진다.

김은호는 1919년 3월 27일 의친왕, 최남선 등과 함께 독립선언문을 돌리다가 체포되어 서대문 형무소에서 1년여 동안 미결수와 기결수로 투옥과 고문의 고통을 겪었다. 그는 1925년 일본으로 건너가 유키 쇼메이(結成素明)에게서 일본화를 배웠고, 귀국 후에는 여러 차례 조선미술전람회에서 입선과 특선을 수상했으며, 1929년부터는 자신의 집에 ‘낙청헌’이라는 화실을 열고 후진을 양성했다. 1937년에는《제16회 조선미술전람회》의 초대 작가가 되었고, 1940년대에는 한국화단을 대표하는 화가로 인정받았으며, 광복 후에는《대한민국미술전람회》에서도 초대 작가와 심사위원으로 활동하였다(갤러리현대, 2019:125). 그는 1961년에 재편성된 <한국미술협회>의 동양화분과 위원장을 역임하였고, 1962년에는 그의 예술생애와 화단의 업적을 기리는 대한민국 문화훈장 대통령상을 받았으며, 동년에 서울시 문화상을 수상해 미술창작과 후진 양성에 대한 공로가 인정되었다. 1965년에는 3.1문화상을, 그리고 1968년에는 대한민국 예술원상을 수상했다.

김은호가 한국 현대동양화단에 남긴 공적은 시상 위주의 남화주류에서 벗어나 동양화 전래의 고법古法을 전수하고 그것을 근대적인 감성으로 확대·해석했다는 점뿐만 아니라, 그의 문하에서 많은 뛰어난 후진을 배출해 냈다는 점이다. 이들 문하생들이 현대 한국화단을 이끌었던 중진화가들의 대부분이란 점에서 김은호가 한국화단에 끼친 영향은 값진 것으로 평가되고 있다(오광수, 1977 : 282-283). 1936년에 결성된 ‘후소회’는 그의 문하생들의 모임이자 화가 최초의 단체로서 도제교육의 성공적인 예를 보여주고 있다. 김은호는 삶과 예술에서 지극히 소박하면서도 본질적인 견해를 지녔으며, 이론보다는 작품 자체를 중시하였다. 그는 “화론이나 이론이란 것이 그림을 위해 생겼지, 그림이 화론이나 이론을 위해 생긴 것이 아니다”라는 말로 그의 예술 철학을 명확히 한다(이구열, 1978:30).

- 인물화 작품

- <김규진(金圭鎭) 초상>

<김연국(金演局) 초상>

<김응원(金應元) 초본>

<논개(論介) 초상>

<민영휘(閔泳徽) 초상>

<민영휘(閔泳徽) 초상 초본>

<세조(世祖) 어진 초본>

<순종(順宗) 어진>

<순종(順宗) 어진 초본>

<신사임당(申師任堂) 영정> 국가표준영정 32호

<원종(元宗) 어진>

<이순신(李舜臣) 초상>

<이영남(李英男) 초상>

<이이(李珥) 초상>

<이정규 초상>

<이정규 부인 초상>

<이종건(李鍾健) 초상>

<최시형(崔時亨) 초상>

<최제우(崔濟愚) 초상>

<춘향(春香)>